自分でボーナスが作れる「35日家計簿」。

家計簿を始めよう!と思った時に、まず悩むのが、いつからスタートするか。

今回は、35日家計簿を始めるのにオススメのタイミングをご紹介します。

Youtube

今回のブログの内容は、Youtubeでも公開。

こちらもご覧いただけると嬉しいです♡

35日家計簿って何?

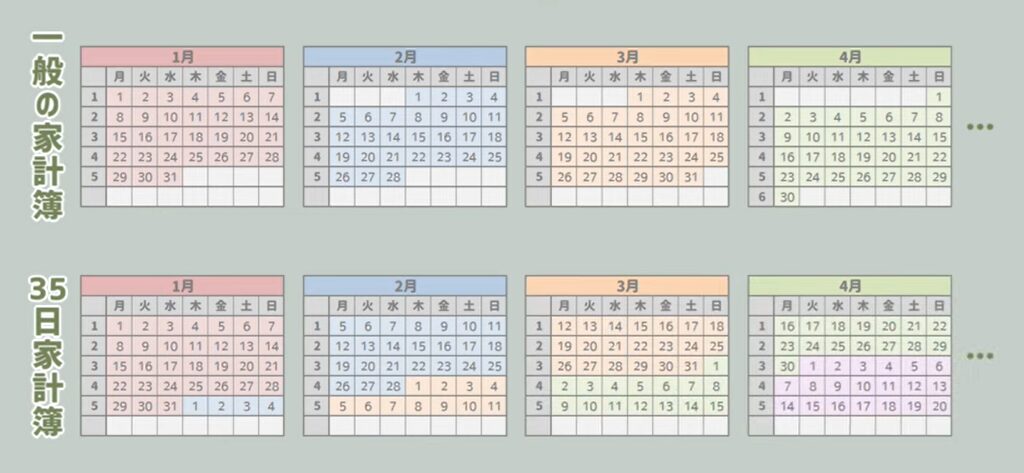

家計簿は1ヶ月(28~31日)ごとにつけるのが一般的。

「35日家計簿」は、1ヶ月分の予算でやりくりする日数を少し増やして、「35日(5週)」ごとに家計簿をつけるというものです。

この方法は「スライド貯金」や「スライド式家計簿」とも呼ばれています。

35日家計簿については、下記の記事で詳しくご紹介していますので、こちらも参考にしていただけると嬉しいです。

固定費の開始日

固定費とは、家賃・光熱費・保険料など、毎月決まったタイミングで支払う費用のこと。

毎月支払日が決まっているため、自分で支払いのタイミングを調整できません。

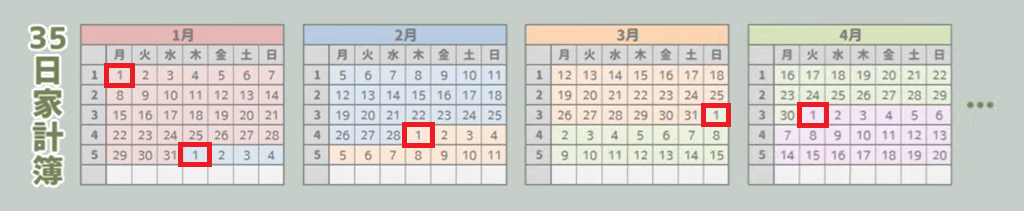

そんな固定費に、35日家計簿を取り入れると、1ヶ月分の予算で2回支払う期間が発生。

(下記の例の場合、毎月1日が支払日だと、1月の予算で1/1と2/1の2回分を支払うことになる。)

家賃のように金額が大きいと、その他のやりくりができなくなってしまうため、一般的な家計簿と同じで1ヶ月ごとにつけます。

固定費の家計簿の開始日は1日がオススメ。

1日始まり・月末締めだと、月をまたがないため、期間が分かりやすくなります。

やりくり費の開始日

やりくり費とは、食費・日用品費・娯楽費など、日々の生活の中で支払う費用のこと。

こちらは、自分で支払いのタイミングや金額を調整することができます。

そんなやりくり費に、35日家計簿を導入。

こうすることで、1週間の日数が7日間で統一されるため、週単位での予算管理もしやすくなります。

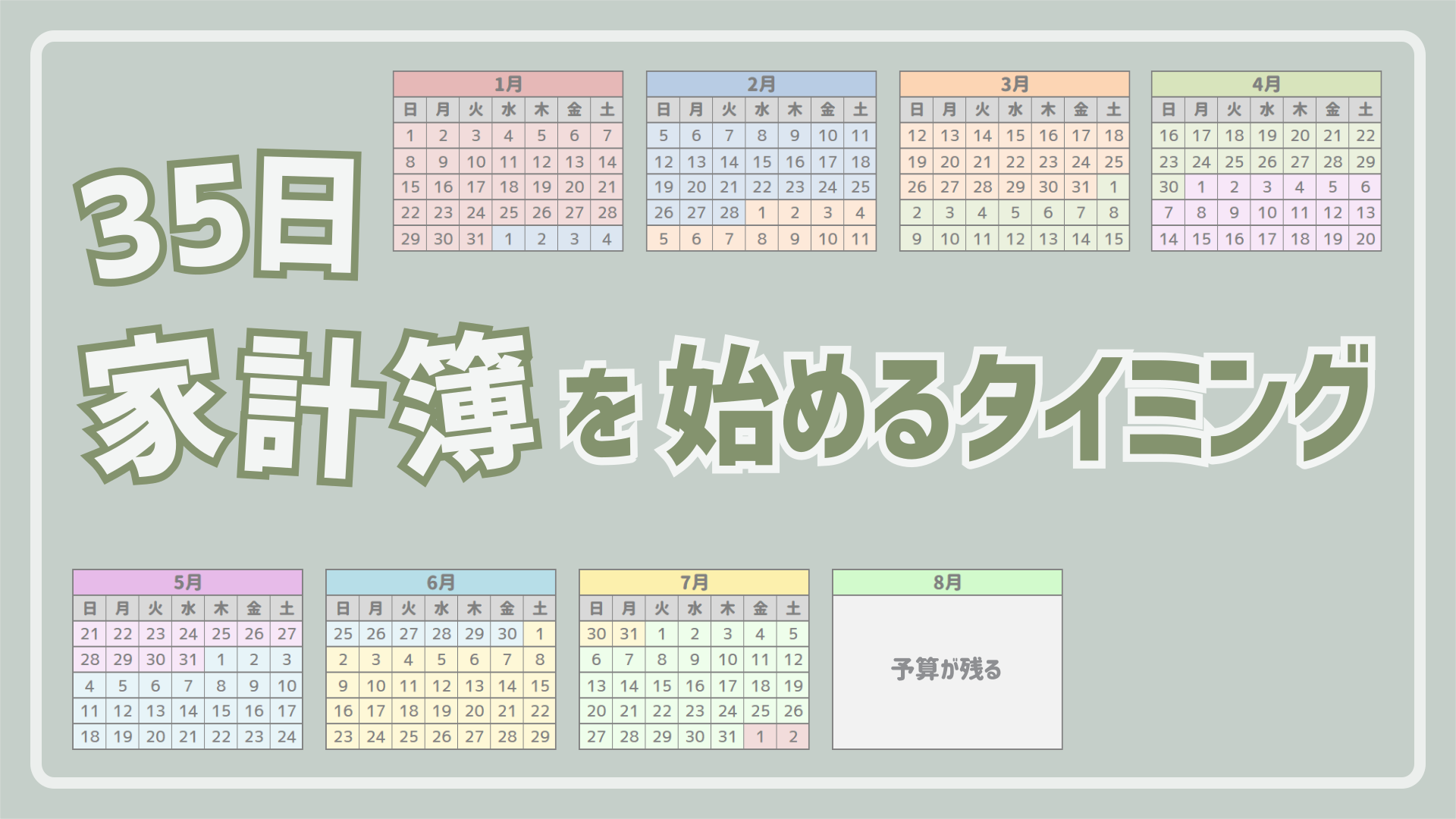

やりくり費の家計簿の開始日は、始めたい曜日の月の1回目にあたる日がオススメ。

1/1が月曜日のカレンダーで1月から始める場合、月曜始まりなら1/1、火曜始まりなら1/2…を開始日にします。

家計簿の始め方

お給料が振り込まれたら、固定費は翌月1日から、やりくり費は翌月の始めたい曜日の1回目にあたる日からスタート。

給料日から開始日までの数日間は、お給料を使わずに過ごします。

といっても、1円も使わずに過ごすのは難しいので、どうしてもお金が必要な時だけ、貯金を切り崩すなどして対応します。

家計簿を始めるときの最大の難関は、この数日間。

これを乗り切ることができれば、自信を持って家計簿を始められると思います。

おわりに

続けるだけで自然にボーナスが作れる「35日家計簿」。

始めてしまえば、あとは続けるだけなので、お給料が振り込まれたタイミングで、ぜひやってみてくださいね!

コメント